至

114年09月30日(二)下午5時止

社團法人中華明日閱讀協會

國立中央大學

家校共讀運動

學校帶動家庭,建立閱讀紙本書籍習慣以取代手機育兒

因應數位時代教育的挑戰,國立中央大學推動「家校共讀運動」,以取代手機育兒。經過十多年推廣,台灣已有2,000多所國中小學參與「明日閱讀」計畫。在此基礎上,國立中央大學協同「中華明日閱讀協會」,舉辦「明日閱讀習慣暨家校共讀博覽會」,從「明日閱讀1.0」演進為「明日閱讀2.0」,期以深化閱讀文化,培養學生長期穩定的閱讀紙本書習慣,為未來社會培育具備深度思維與知識力的新世代公民。

數位媒體早已無所不在—在家裡、學校、辦公室、車上,甚至在皮包與口袋裡。 長時間盯著螢幕,既入迷又順從,不僅主宰了成人的生活,也因難以抗拒將手機交給孩子以安撫他們、讓他們安靜,結果手機也主宰了孩子的學習。

中央大學國家講座教授陳德懷長期從事AI與網路輔助教學的研究,並持續關注科技對人類學習所帶來的正負面影響。 他指出,科技已成為有效且不可或缺的學習工具,例如,有目的地進行網路搜尋、專題研究或資料調查,都需要仰賴網路資源; 同時,AI教學系統亦迅速發展,其輔導能力已有接近真人教師水準的潛力。然而,長時間使用數位媒體所造成的負面影響日益嚴重,已不容忽視。

根據政府委託2022年的「網路沉迷研究調查報告」,台灣青少年在非上學日的平均每日上網時間為6小時以上,而在上學日則為4.4小時。 換算每週高達34小時以上,約為一般成人每週40小時的標準工作時間的八分之七。主要的上網活動集中在社交媒體、短影音平台與線上遊戲等。

兒福聯盟2021年的一項調查指出,高達62.5%的國小至高中生出現疑似「網路社交焦慮」,且超過一半曾遭受網路霸凌的學生情緒受到明顯影響,其中有26.0%曾一度產生自傷念頭。 有研究指出,數位成癮與焦慮、憂鬱等心理問題常常共存。事實上,兒少心理健康議題已成為全球性的公共衛生危機。 根據衛生福利部最新統計,2009年至2023年間,14歲以下兒少自殺通報人次由208人次大幅增加至3,365人次,15年來成長達16倍。

至於閱讀方面,長時間大量投入螢幕,已使孩子難以專注並完整閱讀一本書。 在螢幕上閱讀文字時,閱讀行為往往呈現跳躍式進行,而非由左到右、由上到下的連貫閱讀,而是快速捲動、掃視,只尋找感興趣的片段資訊。大量研究已證實,螢幕閱讀不僅削弱了深度閱讀與理解的能力,也明顯影響專注力的持續性, 以及知識的記憶與長期保留。

遠見《未來Family》2017年的調查也發現,孩子每週的閱讀時間僅有4.4小時(現在可能更少),甚至比每一天花在上網的時間還少。 另外,國外一項研究指出,兒童的腦部網絡連結會隨閱讀時間增加而增強,隨螢幕使用時間增加而減弱。 腦部網絡連結代表知識的取得,因此,閱讀多,知識增多;螢幕多,知識減少。這與我們期望孩子在成長過程中「增添知識」的目標恰恰相反。 教育是否正進入「膚淺」的年代?孩子是否正在變得越來越「笨」?正如卡爾在其經典著作《網路讓我們變笨?》中所警示的那樣。

陳德懷教授指出,讓手機成為育兒工具,可能正是現代孩子所面臨的最大威脅,父母應該有意識地優先保護孩子的大腦健康與認知發展。負面的網路經驗可能成為孩子成長過程中的巨大風險。「父母不會讓孩子隨便獨自走入暗黑街頭,但現在的網路就充滿了險惡的街頭。」他補充說。

此外,陳德懷教授也提及去年刊登在《大西洋月刊》的一篇文章〈那些無法閱讀書籍的頂尖大學生〉。文中提到,「以前的學生可以看很多本書,但在過去10年間,許多學生進入大學時—即便是頂尖名校的學生—根本沒有具備完整閱讀書籍的能力。」

陳教授也指出,對於孩子的學習,紙本閱讀展現出無可取代的優勢。紙本書能提升注意力、深化理解、鞏固記憶,幫助他們打下扎實的知識與語言基礎,同時有助於深度專注與全面理解,讓學習更加有效。相比之下,螢幕閱讀中常見的分心、淺閱讀、記憶弱化等問題,皆可能阻礙學習成效。有研究指出長期使用螢幕已培養出「分散式注意力」的習慣,現代人在任何螢幕上的平均專注時間僅約半分鐘到數分鐘不等,之後就會切換其他內容。

「在需要深度理解與長期記憶的學習中,傳統紙本閱讀仍是最可靠、最有效的選擇。隨著教育持續數位化,我們應審慎權衡,在課堂與自學中維持紙本閱讀的核心地位,同時輔以適當的數位工具,才能讓學習者既享科技之便,又不失認知深度,真正達成良好的學習效果。」陳教授補充。

陳德懷教授提出「少量螢幕時間教育」,英文稱為 Screenfew Education的觀念。他認為需要推廣這個觀念,因為無論在學校或家庭中,數位裝置應僅作為學習工具,並應訂定明確且嚴謹的使用規範,以確保科技的應用回歸支持學習,而非侵蝕學習的本質。 儘管某些學習活動無法完全排除數位工具,教育工作者仍應時時警覺,不需使用螢幕時,應避免使用。因此,他鼓勵多採用實體桌遊等非螢幕學習方式,或使用無螢幕裝置,例如無螢幕的實體機器人。

此外,陳教授強調,要幫助孩子遠離螢幕沉迷,並支持他們健康學習與成長,必須走兩條路:

- 以紙本取代螢幕,以閱讀紙本書習慣取代螢幕習慣。透過家庭與學校攜手推動閱讀紙本書籍,培養孩子穩定且持續的閱讀習慣,讓他們自然減少對數位媒體的依賴;

- 多親近實體世界。積極提供孩子參與各種遊戲、戶外活動與運動的機會,讓身體活動與實體世界成為生活的一部分。

陳教授指出,常見的生活場景中,例如:孩子在家空閒時,或外出與家長一同乘坐高鐵、在餐廳等候用餐、在診所候診,或在露營期間的空檔,手上拿著的,大多是手機。 然而,在陳教授與同仁多年前推動實驗教育而成立的「趣創者國際實驗教育機構」中(圖一),孩子們拿著的不是手機,而是紙本書。他們是熱愛閱讀的書迷,能隨時隨地沉浸於書本的世界中(圖二)。

圖一、「趣創者國際實驗教育機構」培養出一批熱愛閱讀的學生

在搭高鐵

在好市多

在露營

在理髮時

在候機室

度假時

圖二、閱讀習慣是在學校與家庭之外也能看見的風景

該機構成立的核心目標正是培養學生閱讀紙本書的習慣。 他指出,一旦建立閱讀習慣,學生閱讀書籍的數量便會隨時間持續增加;在老師或家長適當引導下,閱讀內容也會逐漸加深加廣,進而博覽群書,大量吸收知識。 持續而廣泛的閱讀,不僅促進知識累積,也深化思維與邏輯推理、豐富情感,並促進人格的健全發展。該實驗教育機構的高年級(小學)學生,已有能力閱讀多本國中至高中程度的書籍。 「量變帶來質變」,學生的學習表現常有大幅進步,甚至出現超齡表現(附錄)。

為什麼閱讀習慣重要?陳教授認同一本書的作者說法:個人經驗無法支撐在複雜世界做出判斷,需要大量閱讀書籍,獲取豐富知識及其他人的經驗作為基礎,才有足夠推理能力做出正確判斷。 不閱讀數百本對自身有幫助的書,就是功能性文盲。

陳教授指出,以目前傳統學校的閱讀量,絕對不足以應對未來世界的需求。 唯有透過「巨量閱讀」,才能在AI時代快速變遷的社會中發揮認知優勢、定位自我,理解生活與工作的意義,並體認其對個人、家庭與社會的價值。 他補充說,人們還必須能與他人及AI共同創造知識,而這一切都須以巨量且廣博的知識作為根基,而這正有賴於終身閱讀紙本書的習慣養成。

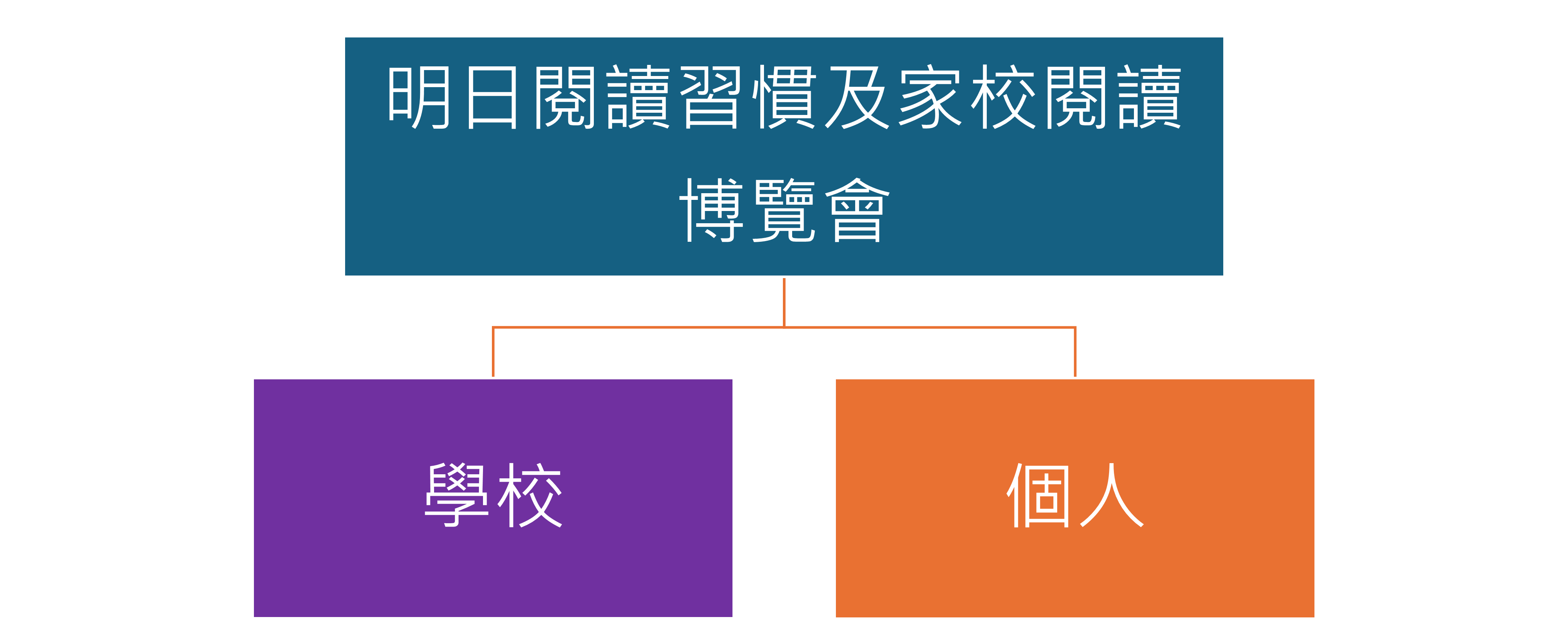

「明日閱讀習慣暨家校共讀博覽會」旨在推廣由實驗教育機構發展的進階版明日閱讀—「明日閱讀2.0」—至其他學校。 鼓勵教師與家長合作,引導學生對閱讀紙本書產生興趣,並透過以身作則—一種最有效的方式—帶動孩子閱讀紙本書,再結合聊書、薦書與說書等交流活動,重新建構與深化閱讀過的內容,並拓展閱讀視野。 此外,活動強調過程與結果並重。我們重視過程:持續閱讀紙本書以培養閱讀習慣的過程;同時也重視最終成果:學生閱讀紙本書習慣的建立。

紙本書閱讀習慣的建立,家庭角色比學校角色更為重要,讓學校帶動家庭閱讀的風氣至為關鍵。 正如《失控的焦慮世代》作者海德特提醒家長的:「這是一段關係,你做的事,往往比你說的話影響更深,因此請檢視自己的手機使用習慣。做個好榜樣,不要一邊滑手機,一邊敷衍孩子。」

陳德懷教授提醒,建立閱讀習慣必須「三要」:要身教、要興趣、要習慣;「三不要」:不光說、不3C、不衝量。

「放下手機,拿起書本,博覽群書,與智慧同行,走向世界!」這是陳教授的期許。

附錄:實驗教育機構的學生畢業後,家長對我們的理念給予許多的肯定!有兩封學生就讀國一的時候,家長寄來的信,孩子的表現讓家長與老師都覺得難以置信。

實施項目

- 國小組

- 第一學期全校20%以上班級每兩週1次家長入班共讀,每次至少10分鐘。

- 第二學期全校20%以上班級每週1次家長入班共讀,每次至少10分鐘。

- 校長與行政人員每週1次入班共讀。

- 每學期親職活動宣導及示範家校MSSR。

- 國中組

- 第一學期全校10%以上班級每兩週1次家長入班共讀,每次至少10分鐘。

- 第二學期全校10%以上班級每週1次家長入班共讀,每次至少10分鐘。

- 校長與行政人員每月2~3次入班共讀。

- 每學期親職活動宣導及示範家校MSSR。

| 學校組別 | 國小 | 國中 | ||

|---|---|---|---|---|

| 必要條件 | 第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 |

| 每兩週1次家長入班共讀 (至少10分鐘) |

全校20%以上班級 | 全校10%以上班級 | ||

| 每週1次家長入班共讀 (至少10分鐘) |

全校20%以上班級 | 全校10%以上班級 | ||

| 校長與行政人員入班共讀 | 每週1次 | 每週1次 | 每月2–3次 | 每月2–3次 |

| 親職活動宣導及示範家校MSSR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

說明:

- 本活動實施班級總數計算方式, 採整數不予進位。 實施班級須固定,不可任意更換。 校長與行政人員陪讀之班級,不在此限。

- 每週家長入班共讀,僅限實施班級之學生家長(監護人)。如不具有該班家長(監護人)身分,則不符合入班條件。每一實施班級至少一位家長(監護人)入班共讀。

- 除親職活動日之外,學校也可以結合園遊會、運動會等全校性活動,說明家庭MSSR理念與做法,並於活動當天示範實施家長入班共讀。

成果繳交

活動期間須繳交兩次成果資料,繳交平台連結以及學校專屬帳號與密碼將於報名成功後寄發。

- 第一學期繳交期限:115年1月31日前皆可上傳

- 第二學期繳交期限:115年6月30日前皆可上傳

| 學校組別 | 國小/國中 | |

|---|---|---|

| 必繳資料 | 第一學期 | 第二學期 |

| 家長入班共讀照片 10 張 | ✓ | ✓ |

| 學生隨處閱讀照片 5 張 | ✓ | |

| 校長與行政人員入班共讀照片 5 張 | ✓ | ✓ |

| 親職活動宣導及示範家校 MSSR 照片 2 張 | ✓ | ✓ |

| 實施評核表 | ✓ | ✓ |

| 家校 MSSR 推動成果影片 | ✓ | |

說明

- 本活動所稱的隨處閱讀,是指在學校教室、圖書館以及家庭住所以外之公共場域進行閱讀。

- 家校MSSR推動成果影片,須由活動參與校-校長說明家校MSSR推動現況,展示全校推動成果。影片規格說明如下:

- ✧ 影片時長至多 5 分鐘。

- ✧ 影片須上傳至 YouTube,並擷取代碼上傳至「家校共讀登記平台」。

- ✧ 影片格式以 YouTube 支援(MP4、MOV、WMV 等)為主。

- ✧ 全程橫拍且 720p 以上解析度。

- ✧ 以國語為主,無字幕及特效。

評選方式與流程

- 審查:參加者提交該年度執行之成果,由主辦單位組織之審查委員會進行審查。

- 表揚:經審查通過者,將於「明日閱讀日」成果表揚記者會公開表揚,授予證書乙幀。

報名時間

即日起至114年09月30日(星期二)下午5時止。主辦單位將依報名優先順序及報名表件進行審核,並於五個工作天內寄發報名成功通知信。

報名資格

符合下列資格之全臺公私立國民中小學(包括附設國民中學、國民小學、高級中學之國中部或國小部)均可報名參加:

- 國小全校每週至少2天實施MSSR

- 國中全校30%以上班級每週至少2天實施MSSR

報名方式

注意事項

- 報名資料如有不實或有涉及任何違反社會善良風俗或法令之行為,主辦單位有權取消其報名者資格,並保留相關損失之法律追訴權。

- 主辦單位保留隨時修改、變更、暫停或終止本活動內容之權利,並公告於活動網站。

- 本活動依簡章辦理,如有未盡事宜,主辦單位得隨時補充之。